L'Arcadie heureuse: le paysage du bonheur dans la peinture classique

Au

Centre culturel Hâ 32, le jeudi 15 décembre 2011, Denis Favennec,

docteur en histoire de l’art et professeur de mathématiques spéciales

nous a proposé une lecture du bonheur dans la peinture, de la

Renaissance à l’époque moderne, en Europe occidentale.

Certains

peintres se sont emparés du mythe grec de « l’Arcadie » comme lieu

possible du bonheur, le paradis terrestre en somme. Cette terre du

Péloponnèse, devenue mythique, inspire l’activité picturale de Poussin à

Friedrich en passant par Le Lorrain. Elle met en scène une opulente et

généreuse nature dans laquelle l’homme croit reconnaître le bonheur

absolu. Mais cette quête demeure fragile. Dans leurs paysages, les

maîtres mettent l’accent sur le caractère périssable de l’existence

humaine et du bonheur.

« Les Bergers d’Arcadie » de Nicolas Poussin, habillés en nobles, déchiffrent sur le tombeau, l’inscription « Et in Arcadia ego ». Elle révèle une ambiguïté fondatrice du bonheur. « Moi aussi, j’ai vécu en Arcadie » dit la mort et elle atteste ainsi avoir connu le bonheur sur cette terre. « Même en Arcadie, j’existe » :

dans cette possible traduction, alors la mort rappelle aux vivants son

omniprésence. Poussin semble avoir suggéré cette deuxième lecture. C’est

donc un tableau mélancolique qui pose comme postulat l’existence de

« deux Arcadie » développé en Occident.

« Les Bergers d’Arcadie » de Nicolas Poussin, habillés en nobles, déchiffrent sur le tombeau, l’inscription « Et in Arcadia ego ». Elle révèle une ambiguïté fondatrice du bonheur. « Moi aussi, j’ai vécu en Arcadie » dit la mort et elle atteste ainsi avoir connu le bonheur sur cette terre. « Même en Arcadie, j’existe » :

dans cette possible traduction, alors la mort rappelle aux vivants son

omniprésence. Poussin semble avoir suggéré cette deuxième lecture. C’est

donc un tableau mélancolique qui pose comme postulat l’existence de

« deux Arcadie » développé en Occident. Bien avant lui, les origines du paysage dans la peinture en Europe, se trouvent dans la Maison de Livie à Rome. La fresque le « Petit jardin de paradis »

d’un peintre anonyme, montre un lieu paradisiaque, un jardin pur,

délicieux avec des fruits, des iris bleus des oiseaux. Le paysage est

vécu comme un espace de désir auquel il est possible d’accéder

directement malgré la présence d’un muret. Comme dans « Les Bergers »

de Poussin, le temps est apaisé. La Vierge lit et, à côté, toutes les

activités du paradis se déroulent. Seul l’ange est en marge et peut-être

s’ennuie-t-il ? Là encore, les deux postulats : on est certes au

paradis, mais paradis perdu ou paradis à venir ?

Bien avant lui, les origines du paysage dans la peinture en Europe, se trouvent dans la Maison de Livie à Rome. La fresque le « Petit jardin de paradis »

d’un peintre anonyme, montre un lieu paradisiaque, un jardin pur,

délicieux avec des fruits, des iris bleus des oiseaux. Le paysage est

vécu comme un espace de désir auquel il est possible d’accéder

directement malgré la présence d’un muret. Comme dans « Les Bergers »

de Poussin, le temps est apaisé. La Vierge lit et, à côté, toutes les

activités du paradis se déroulent. Seul l’ange est en marge et peut-être

s’ennuie-t-il ? Là encore, les deux postulats : on est certes au

paradis, mais paradis perdu ou paradis à venir ? On retrouve la même idée dans l’« Annonciation »

de Fra Angelico. Dans ce retable, en haut à gauche, Adam et Eve

rappellent le péché originel (le paradis perdu) alors que, au premier

plan, l’ange annonciateur et la Vierge témoignent du paradis retrouvé.

Il y a continuité historique, temporelle et spatiale.

On retrouve la même idée dans l’« Annonciation »

de Fra Angelico. Dans ce retable, en haut à gauche, Adam et Eve

rappellent le péché originel (le paradis perdu) alors que, au premier

plan, l’ange annonciateur et la Vierge témoignent du paradis retrouvé.

Il y a continuité historique, temporelle et spatiale. Avec « Le jardin d’Eden »

de Van der Goes, on entre de manière douce dans la scène : Adam et Eve

sont encore innocents ; le fruit défendu va être cueilli. Au second

plan, la colline à gauche, le ciel bleuté, lointain mais dont on peut

supposer qu’au-delà du paradis, un ailleurs est suggéré. Autre évocation

chez Bosch et le « Jardin des délices » : à gauche, le paradis, à

droite, l’enfer, et, au milieu, un « entre-deux » : le jardin des

délices. La ligne d’horizon des volets gauche et central du triptyque

traduit une continuité possible. Ici, le paradis n’est pas perdu, il est

même permis. Avec le paysage de « vanité », « Le Paradis » de

Brueghel, fruits et animaux, création du monde sont menacés par le péché

qui va bientôt avoir lieu (Adam et Eve en bas, à gauche, en

arrière-plan).

Avec « Le jardin d’Eden »

de Van der Goes, on entre de manière douce dans la scène : Adam et Eve

sont encore innocents ; le fruit défendu va être cueilli. Au second

plan, la colline à gauche, le ciel bleuté, lointain mais dont on peut

supposer qu’au-delà du paradis, un ailleurs est suggéré. Autre évocation

chez Bosch et le « Jardin des délices » : à gauche, le paradis, à

droite, l’enfer, et, au milieu, un « entre-deux » : le jardin des

délices. La ligne d’horizon des volets gauche et central du triptyque

traduit une continuité possible. Ici, le paradis n’est pas perdu, il est

même permis. Avec le paysage de « vanité », « Le Paradis » de

Brueghel, fruits et animaux, création du monde sont menacés par le péché

qui va bientôt avoir lieu (Adam et Eve en bas, à gauche, en

arrière-plan). Ce bonheur tant convoité est aussi menacé par le serpent, dans « Orphée et Euridice » de Poussin comme dans « Acis et Galathée »

du Lorrain qui évoque à son tour le paradis perdu. Ces tableaux

figurent la précarité de la vie et l’inanité des occupations humaines.

Ils peuvent illustrer aussi la cupidité de l’homme : c’est Icare qui,

pour atteindre son désir, se brûle (« Chute d’Icare » de Bruegel) alors que le paysan continue de labourer et semble heureux.

Ce bonheur tant convoité est aussi menacé par le serpent, dans « Orphée et Euridice » de Poussin comme dans « Acis et Galathée »

du Lorrain qui évoque à son tour le paradis perdu. Ces tableaux

figurent la précarité de la vie et l’inanité des occupations humaines.

Ils peuvent illustrer aussi la cupidité de l’homme : c’est Icare qui,

pour atteindre son désir, se brûle (« Chute d’Icare » de Bruegel) alors que le paysan continue de labourer et semble heureux.

Le bonheur est un lieu toujours désirable et l’homme ne cesse de rêver d’ailleurs. Les amoureux de Watteau veulent rejoindre Cythère, l’île de Vénus sans savoir où elle se situe précisément. Saint Ursule du Lorrain s’embarque, guidée par le soleil, la lumière par excellence. Parce que le lieu vers lequel on se dirige est assurément un lieu agréable.

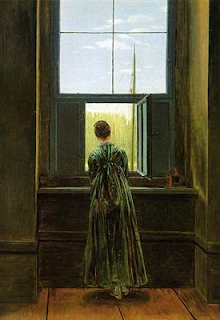

Pourtant, le bonheur ne semble pas atteignable. Peut-être doit-on le chercher ici et pas ailleurs comme « La femme de dos » de C. David Friedrich ?

Article publié dans le journal de l'ERbdx, Janvier 2012

Sylvie Lacoste

"Jeux d'Enfants" par Bruegel l'Ancien (1560) où les jeux d'enfants débordent leur espace pour emporter avec eux les adultes...Notre action, notre vie est soumise à l'aléa du Jeu...

"Jeux d'Enfants" par Bruegel l'Ancien (1560) où les jeux d'enfants débordent leur espace pour emporter avec eux les adultes...Notre action, notre vie est soumise à l'aléa du Jeu... la "Chambre des Epoux" ou glorification des Gonzague par Mantegna (1470/1480) commanditée par le Marquis de Mantoue où scènes de cour (chasse, réception) montrent un sens caché des realtions politiques/diplomatiques du temps que les Gonzagues eux-mêmes doivent déchiffrer, avec son oculus en trompe-l'oeil et les putti qui se jouent de nous...

la "Chambre des Epoux" ou glorification des Gonzague par Mantegna (1470/1480) commanditée par le Marquis de Mantoue où scènes de cour (chasse, réception) montrent un sens caché des realtions politiques/diplomatiques du temps que les Gonzagues eux-mêmes doivent déchiffrer, avec son oculus en trompe-l'oeil et les putti qui se jouent de nous... Ou encore Giulio Romano, toujours pour les Gonzagues, peintre et architecte du Palais du Té (1527/1534) avec la "Salle des Géants" où la peinture dégouline, envahit tous les murs...

Ou encore Giulio Romano, toujours pour les Gonzagues, peintre et architecte du Palais du Té (1527/1534) avec la "Salle des Géants" où la peinture dégouline, envahit tous les murs...